Dizer não

Reprodução parcial da crónica «El que dice no», de Antonio Muñoz Molina, publicada na Babelia de 17 de Maio de 2014.

Há uma beleza própria no gesto daquele

que diz não, com calma e firmeza, por vezes com fúria, ou que diz não ao

inimigo ou ao déspota que deseja subjugá-lo. E também no que diz não

aos que esperavam e confiavam em que dissesse sim, aos próximos, aos

seus, aos que se sentirão magoados, quando não traídos, pela sua

inesperada negativa. Aos que, talvez depois de o haverem nomeado filho

dileto, decidem rebaixá-lo a filho pródigo. Há um não heroico que conduz

com toda a certeza ao cativeiro e à morte, e esse é um não que não pode

exigir-se a ninguém, porque ninguém está em condições de exigir o que

não sabe se ele próprio faria, ainda que existam seres humanos

suficientemente mesquinhos para julgar com dureza aqueles que sofreram

muito mais que eles.

Uma das vantagens menos celebradas da

democracia é que exclui a necessidade do heroísmo na vida pública. Dizer

não numa tirania acarreta a desgraça imediata, e não apenas para quem

decide não seguir a corrente, mas para todos os que o rodeiam. Os

regimes totalitários acreditaram sempre na culpabilidade por parentesco,

por contágio. Se a um cidadão soviético acusassem de conspirador ou de

inimigo do povo, as consequências pagava-as equanimemente toda a sua

família. Num livro que aborda da heroicidade de dizer não, e de dizer

não podendo facilmente ter dito sim, o historiador alemão Joachim Fest

contava a perseguição a que os seus irmãos e ele próprio se haviam visto

submetidos quando o seu pai, um diretor de escola que militava no

Partido Católico do Centro, se negou a jurar lealdade ao regime de

Hitler. Há formas subtis de integridade que apenas conhecem aqueles que

as viveram. Na Alemanha, conta Fest, muitas pessoas que se opunham aos

nazis tomavam a precaução, ao sair à rua, de levar as duas mãos ocupadas

com algo, e assim tinham uma desculpa para não levantar o braço na

saudação obrigatória. O seu pai, o digno católico conservador que não

cedia nem um milímetro, negava-se também a secundar essa astúcia, e saía

com as mãos livres. Ir pelas ruas com as mãos nos bolsos pode ser um

gesto de heroísmo.

Há um não secreto e formidável naquele

momento em que Boris Pasternak e Vasili Grossman decidem, cada um por

si, escrever um romance que por contar a verdade sobre o horror das

vidas destroçadas pela tirania correram o perigo certo da censura e de

que os seus autores acabassem na prisão. A integridade da experiência

que exige a criação de uma obra de arte é incompatível com qualquer

cedência ou qualquer deferência perante os censores. Em 1973, durante o

sinistro final do franquismo, Juan Marsé concebeu aquele que iria ser o

seu romance mais radical até então, o mais poderoso, o mais sombrio, o

mais perto do coração da sua memória infantil e da sua consciência

política, Si te dicen que caí. E porque esse romance era tão

importante para ele, decidiu escrevê-lo, contaria anos depois, como se o

franquismo não existisse, com uma liberdade de espírito que não

aceitava rebaixar-se ao nível da menor concessão, pois aceitá-lo teria

coberto de infâmia o mais nobre que possuía.

O não começa por ser muito pouco, uma

sílaba dita de forma solitária, ou nem tanto, um simples gesto da

cabeça, que pode por vezes redundar em revolta coletiva, mas preserva

sempre a sua irredutível semente individual, pois há uma parte da

consciência que se manterá em guarda contra as coações do coletivo e do

unânime, e porque o cidadão digno negar-se-á sempre a dissolver-se na

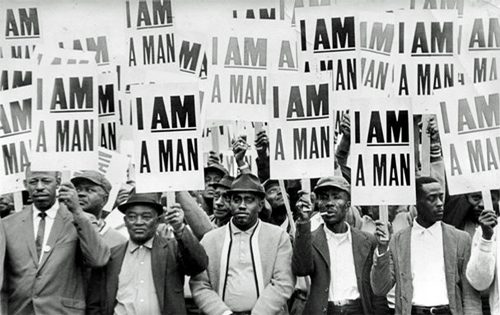

massa. Durante a greve dos trabalhadores do lixo, em Memphis, na

primavera de 1968, cada grevista levava nas manifestações um cartaz

idêntico, embora individual, que reclamava, inclusive na luta coletiva, a

singularidade de cada pessoa: comove-nos ver nas fotografias a preto e

branco esses homens, dignamente vestidos apesar da sua pobreza, exigindo

entre todos a dignidade de cada um: «I Am a Man». Sozinha, sem cartaz,

com os seus óculos, com o seu sorriso largo, com as suas mãos de

trabalhadora poisadas sobre o colo, Rosa Parks disse que não quando lhe

exigiram que cedesse o seu lugar no autocarro a um passageiro branco, e

essa negativa foi muito mais poderosa porque uma só pessoa, uma mulher,

se atreveu a exercê-la. (…) Em plena epidemia de fervor evangélico, na

pequena cidade de Amherst, no seio de uma família religiosa, Emily

Dickinson escolheu dizer que não: «Alguns observam o sábado indo à

igreja, eu observo-o ficando em casa».

A democracia torna em larga medida

desnecessário o heroísmo, mas não liberta o dissidente dos incómodos e

dos desgostos de escolherem o sentido oposto. Mais ainda nestes tempos

nos quais se difunde com tanta facilidade o que Jaron Lanier chamou de

«maoismo digital», a súbita agressividade coletiva contra uma só pessoa.

O que está só e dá a cara é ainda e sempre vulnerável: no anonimato de

Internet podem desfrutar-se como nunca os velhos prazeres do ultraje

unânime e do linchamento. Mas (…) sendo humanamente compreensível que

nas ditaduras alguém baixe a cabeça por medo da polícia, nas democracias

é inaceitável que muita gente, que poderia e deveria falar, diga sim em

vez de não apenas pelo medo de não estar na moda, de não fazer como os

outros.

FONTE: http://aterceiranoite.org/2014/06/08/dizer-nao/

Nenhum comentário:

Postar um comentário